はじめに

私は、吉野敏明さんが提唱する「4毒抜き」(小麦・甘いもの・植物油・乳製品)を実践している一人です。

その中で、もっともやめるのが難しかったと感じるのは、間違いなく「甘いもの」でした。

実際、ネット上でも「甘いものだけはどうしてもやめられない」という声は非常に多く見られます。

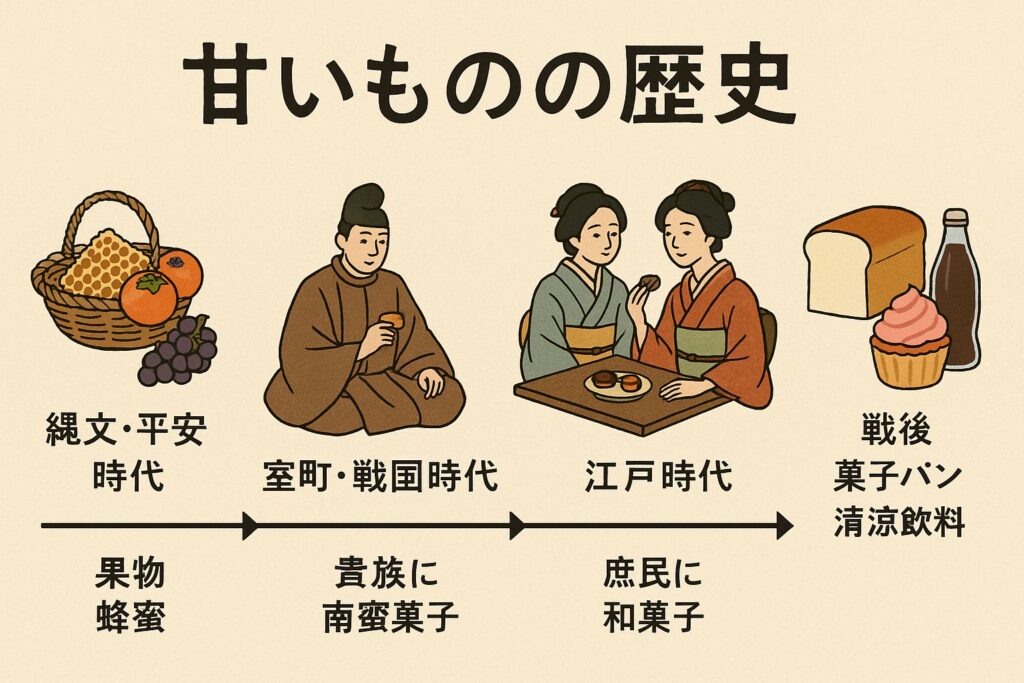

では、昔の人はどうだったのでしょうか?

現代人ほど甘いものを食べていなかったのは何となく想像できますが、実際の歴史をたどってみると、驚くべき変化が見えてきます。

甘いものの歴史 ― 日本の場合

戦後〜現代:砂糖が日常に

第二次世界大戦後、海外からの砂糖輸入が急増し、価格が大幅に下がりました。

1960年代には、菓子パン、清涼飲料水、スナック菓子が爆発的に普及。家庭の食卓にも砂糖を使った料理やデザートが日常的に並ぶようになります。

この時代以降、日本人の砂糖摂取量は戦前の数倍に跳ね上がりました。

江戸時代:贅沢品から庶民へ

江戸初期(17世紀)は、砂糖は輸入品で非常に高価。主に南蛮貿易や琉球経由で入ってきました。

上流階級や茶道の世界では和菓子が発達しましたが、庶民は年に数回の特別な機会にしか口にできません。

18〜19世紀になると国内のサトウキビ栽培(奄美・沖縄)や和三盆の生産が広まり、江戸の町でも甘味屋が登場。しかし、まだ日常的とは言えません。

室町〜戦国時代:お茶文化と南蛮菓子

室町時代には、中国やポルトガルとの交易で砂糖や南蛮菓子(カステラ、コンペイトウ)が伝わります。

ただし、これは完全に貴族や武将などの上流階級の楽しみで、庶民にはほぼ縁がありませんでした。

鎌倉〜平安時代:甘味=果物・蜂蜜

この時代、砂糖は日本にほぼ存在せず、甘味といえば蜂蜜、果物、干し柿、甘酒など自然の甘みが中心でした。

貴族の宴でも、果物や木の実を使った料理が甘味として扱われていました。

古代〜縄文時代:希少な自然の甘み

縄文・弥生時代の甘味は、野生の果実や木の実、蜂蜜程度。

「甘いものを毎日食べる」という習慣はまったく存在しませんでした。

まとめると

・砂糖は歴史的に非常に新しい食材

・庶民が日常的に砂糖を摂るようになったのは、せいぜいここ70年ほど

・人類史で見れば、現代の甘い生活は極めて異常な状況

甘いものをやめて感じた変化

私はまず「小麦」をやめるグルテンフリーから始めました。その時点で体調は確かに改善し、

・花粉症が軽減

・昼食後の異常な眠気がほぼ消える

といった効果がありました。

しかし、その後「甘いもの」を完全にやめたときの変化は、それを上回るものでした。

・花粉症がほぼ完治レベルに

・疲れにくくなり、筋トレのボリュームを増やしても極端な疲労感が出ない

・メンタルの安定感が増す

体感としては、4毒抜きの中でも「甘いもの断ち」が一番インパクトが大きかったと感じます。

甘いものと炎症 ― 体の中で何が起きているのか

「甘いものは体に炎症を起こす」とよく言われます。

ここでいう「炎症」は、ケガや熱で腫れるような急性炎症ではなく、**慢性炎症(低レベル炎症)**を指します。

砂糖や精製炭水化物を多く摂ると、血糖値が急上昇し、それを下げるためにインスリンが大量分泌されます。

この過程でAGEs(終末糖化産物)と呼ばれる物質が作られ、血管や細胞をじわじわ傷つけます。

結果として、

・血管内皮のダメージ

・ホルモンバランスの乱れ

・免疫の過剰反応

などが慢性的に続き、関節痛や肌荒れ、倦怠感、アレルギー悪化など、全身症状として現れます。

甘いものの依存性

甘いものを食べると、脳内でドーパミンやエンドルフィンが分泌され、「快感」を感じます。

これは薬物やアルコールと同じ報酬系の刺激であり、「もっと欲しい」という欲求ループを作ります。

しかも砂糖は短時間で血糖値を上下させるため、食べた後に急降下→だるさ→再び欲しくなる…という負のサイクルに入りやすいのです。

私自身も、食後に必ずチョコやアイスを欲してしまう時期がありました。

頭では「やめたい」と思っていても、気づけば手が伸びている…。

そんなときは、代わりに煎餅や乾きもの、無糖の炭酸水などを常備しておくことで、

徐々に依存のループを断ち切れました。

甘いものを減らすための私の工夫

- 家には甘いお菓子を置かない

- 食べたくなったらブラックコーヒーやお茶や炭酸水を飲む

- 「今日だけは甘いものを控えてみよう」と短期で区切って挑戦する

こうした小さな習慣の積み重ねが、長期的な脱却につながりました。

おわりに ― やはり甘いものは控えるべき

歴史的に見ても、人類はほとんど甘いものを食べずに生きてきました。

健康面でも、砂糖の過剰摂取は炎症、ホルモンの乱れ、依存のリスクをもたらします。

私自身の体験からも、「甘いもの断ち」は4毒抜きの中で最も効果を感じました。

「甘いもの=幸せの象徴」というイメージは根強いですが、

本当の意味での健康と日常の快適さは、甘さに依存しない生活の中にある──そう感じています。

※本記事は筆者の実体験をもとにした内容です。感じ方や効果には個人差があります。

コメント